病気の子になぜ教育が必要?(前編)

あかはなそえじ先生の院内学級の教師として学んだこと「第19回」

院内学級の教師として、赤鼻のピエロとして関わるなかで、笑顔を取り戻し、治療に向かう意欲を高めていく子どもたち。その経験をもとに、子どもとの接し方や保護者・家族との関わり方、院内学級の必要性、教育の重要性などについて語ってくれます。

-600x400.jpg)

~病気の子どもはかわいそう?~

何年か前、小学生たちに「病気をかかえた子どもと聞くと、どう思いますか?」とたずねると

「かわいそう」

「苦しそう」

「いつ退院できるのかと思う」

「だれかにうつらない?」

などの言葉が返ってきました。

このような気持ちは、とても大切だと思います。大人は、子どもが病気でたくさんのもの失ってしまうことを知っています。愛着の形成、安全感、自由、自主性、仲間、教育……。そして、それらを失うことは、子どもたちの発達や成長に深くかかわってしまうのです。

小学生にしろ、大人にしろ、どのような位置に立って、これらの言葉を発しているのだろうと、考えることがあります。

教師は子どもたちに「相手の気持ちになって、いろいろ考えなさい」とよく言いますが、当事者のことを考えたり、当事者の気持ちになったりすることは、大人でさえとても難しいことで、ましてや病気をかかえた子どもたちの気持ちになってみるということは、本当に難しいことだと思います。ですが、とても大切なことでもあると思いますし、そのためには、視点を変えて物事を見る力や、想像する力を身につけていく必要があります。

~「みんな待っていてくれるかな?」~

「元気になったらおいで!」

入院をした子どもや、自宅で病気を治している子どもたちに、よく伝えられる言葉です。

「しっかり治してから学校にもどってくればいいから」

「クラスみんなで待っていますからね」

「今は治すことに専念して、1日でも早く回復することが大切ですよ」

「勉強は治ってからでも十分に追いつけるから」

確かに、教師や保護者などの大人から見たら、そういうことなのだと思いますが、これらの言葉は、子どもたちにとっては自分が学校や社会から遠ざけられてしまったと感じてしまう言葉なのです。

子どもは、大人とちがって急激に成長、発達するまっただ中にいます。そのとちゅうで病気になるということは、その後の未来に大きくかかわってしまうということ。たとえ、回復して、元気になった状態で学校にもどれたとしても、子どもはそこで、自分が考えていた学校や世の中とちがっていることに気がつきます。

「待っているからね」と先生が言ってくれました。

病気の子どもは

「みんな、覚えていてくれているかなぁ」

「今ごろ、みんなは何をしているだろう」

「学校に行ったら、みんなと遊ぶぞ」

などなど、このようなことをエネルギーにしてがんばっています。

そして回復、退院、復帰。そうです。この言葉どおり、回復してもどってきてくれることを周囲は待っているでしょう。この言葉に偽りはありません。

ただ、子どもたちの発達、成長は待っていてはくれません。友だちも、クラスも、自分の予想以上に発達、成長していたことを、しだいに理解していきます。

このときに、自分の居場所がクラスにあるのかどうかが、とても重要なことなのです。その子自身が、自分の居場所があると思えるかどうかが大きいのです。

続きは次回に。

前回記事

「失敗はチャンスだ! ①」第17回はこちら

「失敗はチャンスだ! ②」第18回はこちら

Information

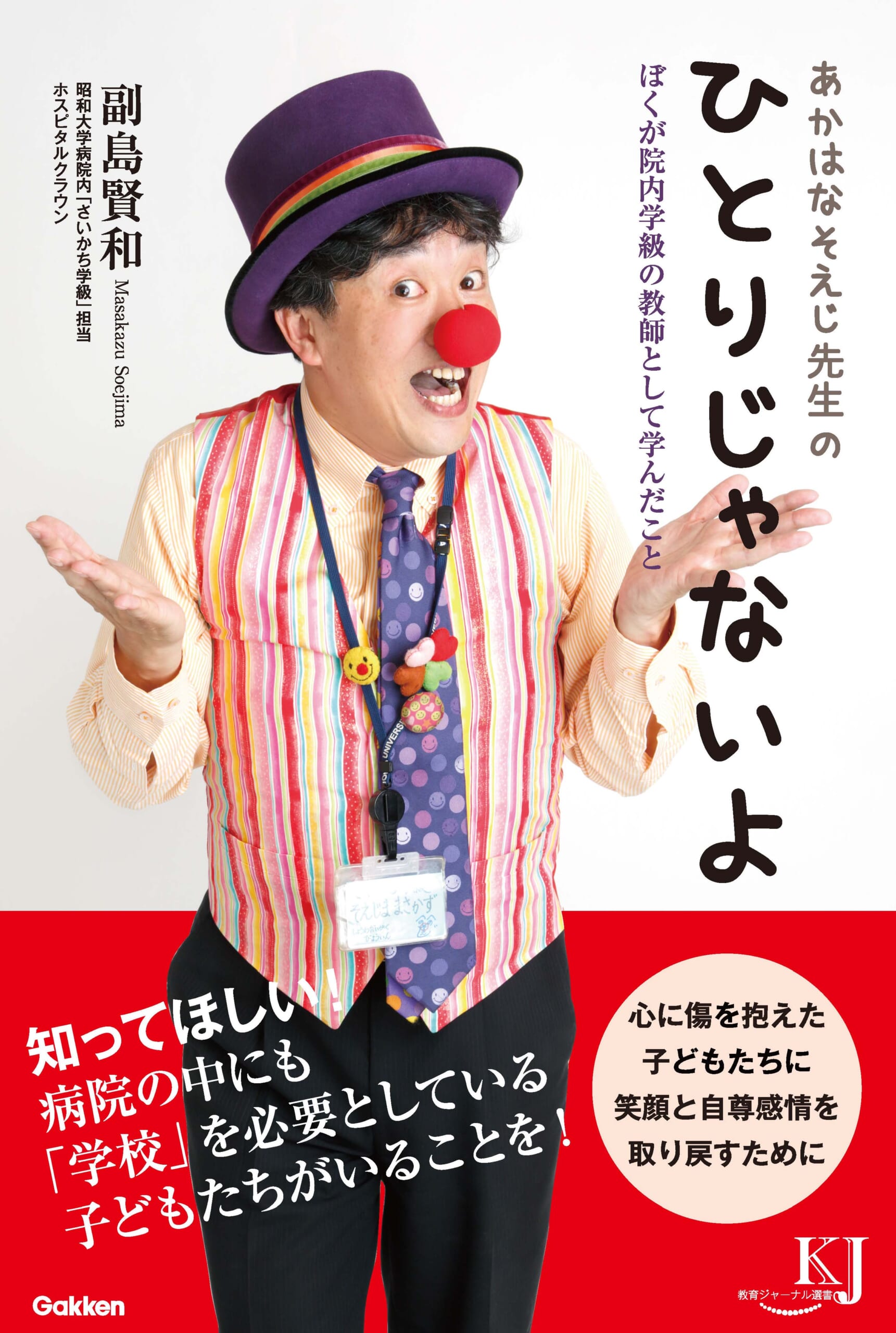

「あかはなそえじ先生のひとりじゃないよ」

四六判・全248ページ

1400円+税

学研教育みらい刊