キレる子を育てる? ~子どもが自分の感情をコントロールするためのかかわり方~後編

あかはなそえじ先生の院内学級の教師として学んだこと「第51回」

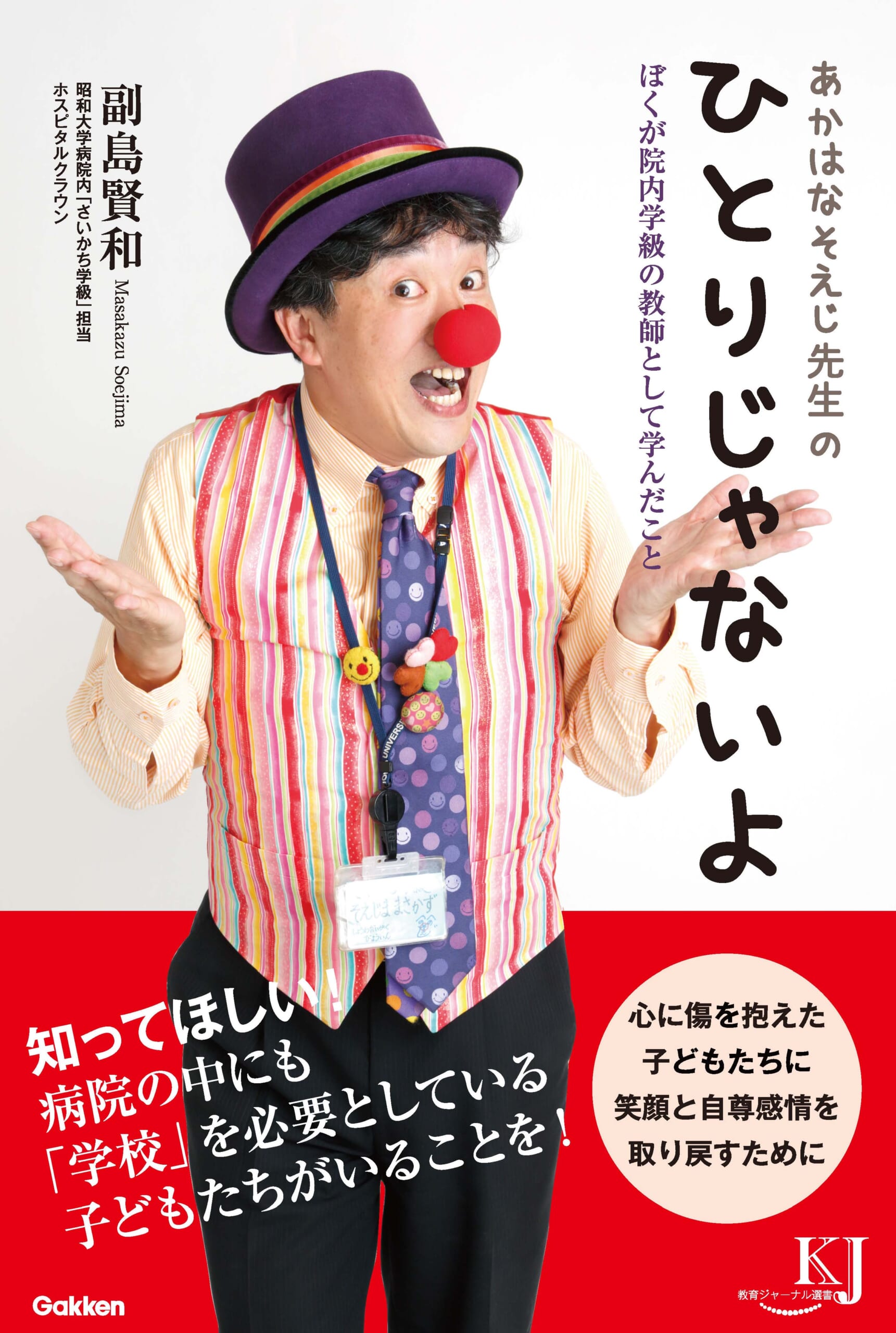

院内学級の教師として、赤鼻のピエロとしてかかわるなかで、笑顔を取り戻し、治療に向かう意欲を高めていく子どもたち。その経験をもとに、子どもとの接し方や保護者・家族とのかかわり方、院内学級の必要性、教育の重要性などについて語ってくれます。

「子どもの感情をこわすのは簡単です。そのためには……」の続きです(こちら)。

今回も逆説的なお話となります。

話を聞いて、子どもが適切に感情をコントロールしていけるようなかかわりを考えるきっかけにしてみてくださいね。

わがままな子を育てる

「わがままな子どもを育てたいときには、すべて先回りをして、子どもがネガティブな感情を味わわないようにしてあげてください」と伝えます。

あなたはすてきな子。うれしいとか、楽しいとか、明るい感情でいっぱいな子。怒ったり、悲しんだり、イライラしたりする感情なんて絶対にもっていませんよ、とかかわってあげてください。

学校は、友だちとのかかわり、先生とのかかわりがあり、自分ができる、自分はできないなどの場面で多かれ少なかれ、いやな感情を味わうところです。このような感情をどのように扱っていけばよいのか、それを身につける場所でもあるわけです。

でも、集団生活に入るまで、そんな感情を全部取り払ってもらった子どもは、自分にいやな気持ちを味わわせる子がいたらなぐりたくなるかもしれません。

いやな先生の言うことは聞きたくないかもしれません。

教室にいてそんな感情を味わわされるのであれば、飛び出したくなるのかもしれません。

そんなことをする子どもに、私たちは言います。「なんてわがままなんだ、なぜ自分勝手ことばかり」と。

このような子どもを育てたいときは、よい子の面ばかりを認めて、あなたの中にはネガティブな感情なんてありませんよ、とかかわってあげてください。

無気力な子を育てる

「無気力な子どもを育てたい場合は、無視をするとよいです。あなたがどんなに感情や考えを伝えても、聞いてくれる人は誰もいません。無駄なだけですと伝えてあげてください。そうすれば、子どもたちは学んで無気力になります」と伝えます。

自分は世の中に何をうったえても仕方がない。役に立たない存在だということを伝えるのです。

学習性無気力。このような子どもは、やる気がなくなって当然です。「無視」は「知らないよ」ばかりではありません。子どもが一生懸命に伝えようとしているときに、話半分に聞いたり、とちゅうでさえぎったり、後回しにしたり。それも子どもにとっては「無視」なのです。

無気力な子どもたちは、大きな傷つきをもった子が多く、いじめを受けたり、被災したりした子どもたちも同じ状態になります。

子どもたちの感情をこわすことは簡単です。もちろん、大人たちはいつもすべての感情を受け止めることは難しく、つい後回しにしたり、つい忘れたりすることもあるでしょう。

ただ、まずは大人たちが、自身のネガティブな感情も大切にして、感情を適切に伝えることをしていきたいですね。そのうえで「どんな感情も大切に」と子どもたちに伝えていければいいと思います。

Information

「あかはなそえじ先生のひとりじゃないよ」

四六判・全248ページ

1400円+税

学研教育みらい刊

関連記事