あかはなそえじ先生の院内学級の教師として学んだこと「第61回」

院内学級の教師として、赤鼻のピエロとしてかかわるなかで、笑顔を取り戻し、治療に向かう意欲を高めていく子どもたち。その経験をもとに、子どもとの接し方や保護者・家族とのかかわり方、院内学級の必要性、教育の重要性などについて語ってくれます。

『きょりの心得』

- 赤子には「はだ」をはなすな

- 幼児には「手」をはなすな

- 子どもには「眼」をはなすな

- 若者には「心」をはなすな

前回の続きです(こちら)。この心得の話は、今でも保護者会や講演会などでよくしていますが、ある学校で一人のお母さまから質問されました。

「先生、うちの子は男の子なのですが、中学生で体格が大きいのに、ゴロゴロあまえてくることがあるのです。こういうとき私はどう対応すればいいですか?」

そこで私が

「お母さん、そういうとき、お子さんはいくつくらいに見えますか?」と聞いてみると、

「うーん、5さいくらいかしらね」という返事でしたので

「では、息子さんを5さいだと思ってかかわってみてください」とお願いしました。

5さいに見えるからといって「そうでちゅよ」とは言わないまでも、もっとそばによりそうとか、優しい言葉をかけるとか、頭をなでてあげたり、身体をさわってあげたり。

子どもは満足したら、すぐに「キモい」などと言ってはなれていきますが、満足したのですから、それはそれでいいのだと思います。

こうしながら、子どもたちは練習をくり返して、じわじわ自立していくのでしょう。

「自立は、いぞんする場所を増やすこと。希望は、絶望を分かち合うこと」だと、小児科医である熊谷晋一郎先生がおっしゃっています。

自立と孤立(こりつ)は違います。自立していくためには「助けて」「手伝って」と言えたり、支えてくれる人が必要だったりします。

それは大人も同じことです。

ときにはグチを聞いてもらったり、優しい声をかけてもらったり、ハグをしてもらったり、そんな関係をもっていることが、次のエネルギーになることがあります。

他者とのきょり感を見つけたい

つい、私たちは、自分にとって心地良いきょり感で相手とかかわろうとします。おたがいのきょり感が無意識にフィットするときは、とても心地良く感じるでしょう。

でも、自分に心地良いきょりが、相手にとって心地良いきょりであるのかどうかはわかりません。

相手とのきょりが近すぎたり、逆に遠すぎたりすると、少しモヤモヤした感じになるのかもしれません。相手と良い関係をつくっていくためには、このきょり感をじょうずに量りながらかかわっていく必要があるでしょう。

常にこのきょりは動いています。おたがいに心地良く感じるきょりを見つけていくことが大切であると考えます。

ただ、病気や傷つきの深い子どもたちは「おたがいの」というところに向かうエネルギーがないことが多く、自分のきょり感が不安定でよくわからなくっている子もいます。相手が自分に入りすぎても、おし返すエネルギーがない子です。

そのような子どもたちとかかわるときには、その子とのきょり感を最優先に考えます。その子の表情や、身体から発するメッセージをしっかり受け取りながら。

ときにはあえて近づいたり、きょり感を間ちがえたら素直に謝ったり。そんなことをくり返しながら、毎日、子どもたちとのきょり感を探っています。

Information

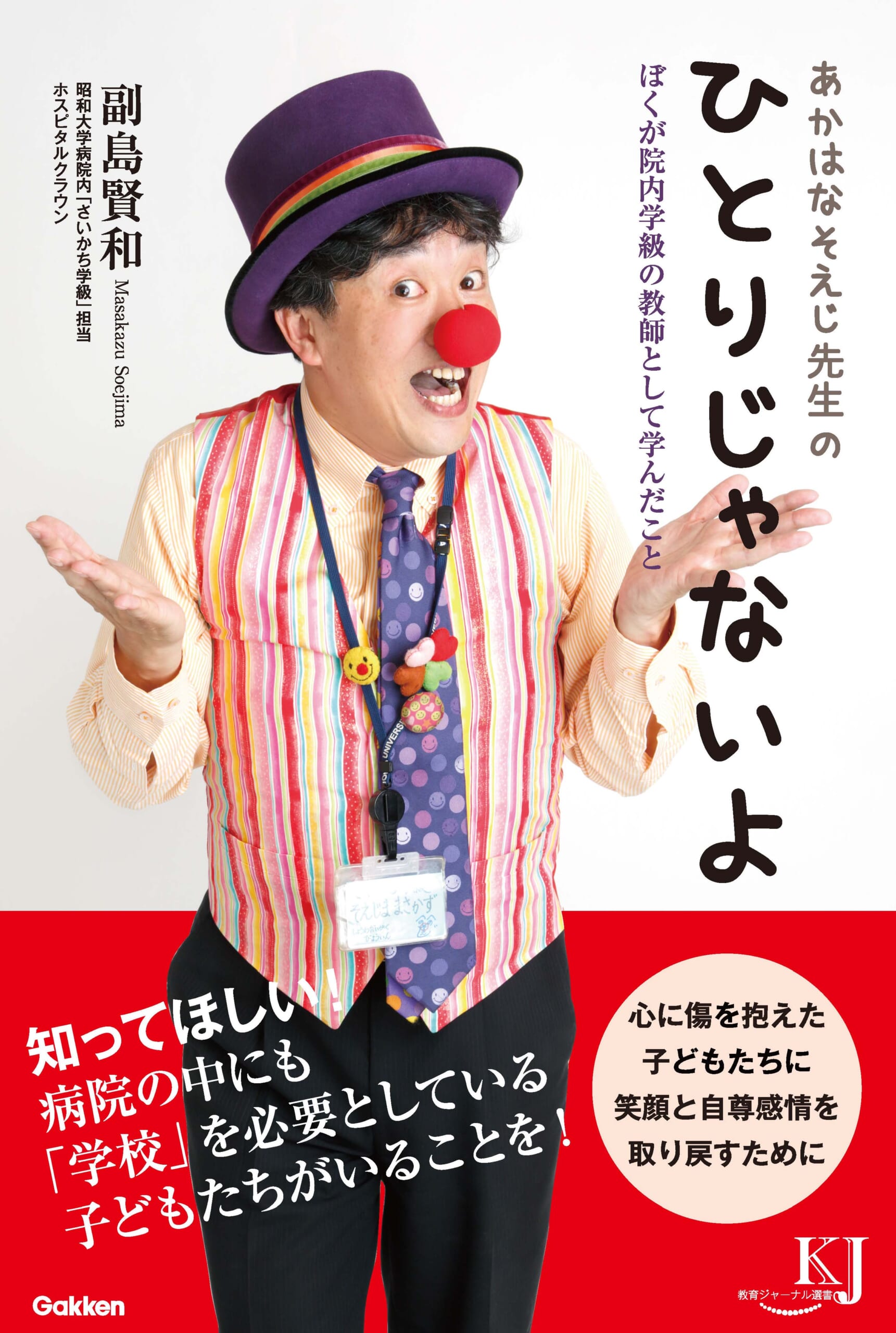

「あかはなそえじ先生のひとりじゃないよ」

四六判・全248ページ

1400円+税

学研教育みらい刊

昭和大学大学院保健医療学研究科准教授、昭和大学附属病院内学級担当

1966年、福岡県生まれ。東京都の公立小学校教諭を25年間務め、

1999年に都の派遣研修で東京学芸大学大学院にて心理学を学ぶ。

2006年より品川区立清水台小学校教諭・昭和大学病院内さいかち学級担任。2009年ドラマ『赤鼻のセンセイ』(日本テレビ)のモチーフとなる。2011年『プロフェッショナル 仕事の流儀「涙も笑いも、力になる」』(NHK総合)出演。2014年より現職。学校心理士スーパーバイザー。ホスピタルクラウンとしても活動中。