子どもの発達にどう向き合うか 後編

あかはなそえじ先生の院内学級の教師として学んだこと「第74回」

院内学級の教師として、赤鼻のピエロとしてかかわるなかで、笑顔を取り戻し、治療に向かう意欲を高めていく子どもたち。その経験をもとに、子どもとの接し方や保護者・家族とのかかわり方、院内学級の必要性、教育の重要性などについて語ってくれます。

いのちの危機より発達の危機

前回の続きです。

調子が悪くなるのにハンバーガーを食べてしまう。具合が悪くなるのをわかっていながら最後まで走ってしまう。自分で勝手に薬を飲むことをやめてしまう。

この時期の子どもたちは「いのちの危機より、発達の危機を優先させる」ことを知りながら、私たちは「それはダメだよ」と言います。

でも、みなさんもこのくらいの時期には、自分の健康面より友だちとの約束や自分にとってのチャレンジを優先させていたことがあったはずです。それは、いのちにかかわるような病気をかかえた子どもたちにとっても、本当に大切な発達の課題なのです。

病気の子どもたちは「治ってからでいいよ」と言われることが多々あります。

しかし、たとえ重たい病気であったとしても、子どもたちは1日、1日、確実に成長し、発達しているのですから、そこに教育的なかかわりをためらうことは、教師として良くないと考えます。発達の課題を、そんな環境の中でいかにサポートするかを考えながら、日々かかわってきました。

子どもの成長、発達を考える

3年ほど前の話ですが、都内にある特別学校の文化祭を見に行く機会がありました。その学校は小学生のときから、うちの院内学級に通ってきてくれていた子どもたちが、高校生になって通っている学校です。その子たちの成長ぶりをこっそり見に行ったのです。

ファッションショーや演劇、ダンスなどが行われ、会場となった体育館は熱気があふれていました。裏方の先生方は必死に、動きまわっておられ、この日までにたくさんの準備をしてきたことが伝ってきました。一人ひとりが活躍し、そしてその活躍ぶりをクラスメイトやご家族、きょうだいたちに見てほしいという思いがあるのでしょう。そのなかに、体調がすぐれず、病院に行ってちりょうをし、最後のプログラムにギリギリ間に合った生徒もいたようです。

そんな子どもたちやご家族、先生方の姿に、たくさん教わることがありました。

病気や障がいがあったとしても、一人ひとりの成長、発達をどのようにサポートしていくのか。教育ができることはなんだろう。もっともっと、先生同士が学校種をこえて、つながっていく必要があるのではないか。教育とメディカル、福祉、地域がよりつながっていくにはどうすればいいのか。そして私には何ができるのか。

文化祭が終わって子どもたちと記念写真を撮りながら、ずっとそんなことを考えていました。院内学級の担任として大切なことは、たとえ病気があっても発達の課題を見極め、目の前の子どもたち一人ひとりに力をつけていくこと。そして、このような子どもたちといっしょに生きていくことができる子どもたちを、しっかり育てていくことなのです。

帰りがけに、この特別学校の校長先生とお話ができました。そのときに「子どもたちのために研究などをいっしょにやっていきましょう。これから、たくさんつながっていきましょうね」と、力強いお言葉をいただきました。

制度もそうです。一人ひとりの考え方もそうです。気持ちもそうかもしれません。さまざまなバリアがあることを感じます。

その一つひとつのバリアを取りはらいながら、ともに生きる世の中をつくっていきたいと、あらためて感じることができた1日でした。

Information

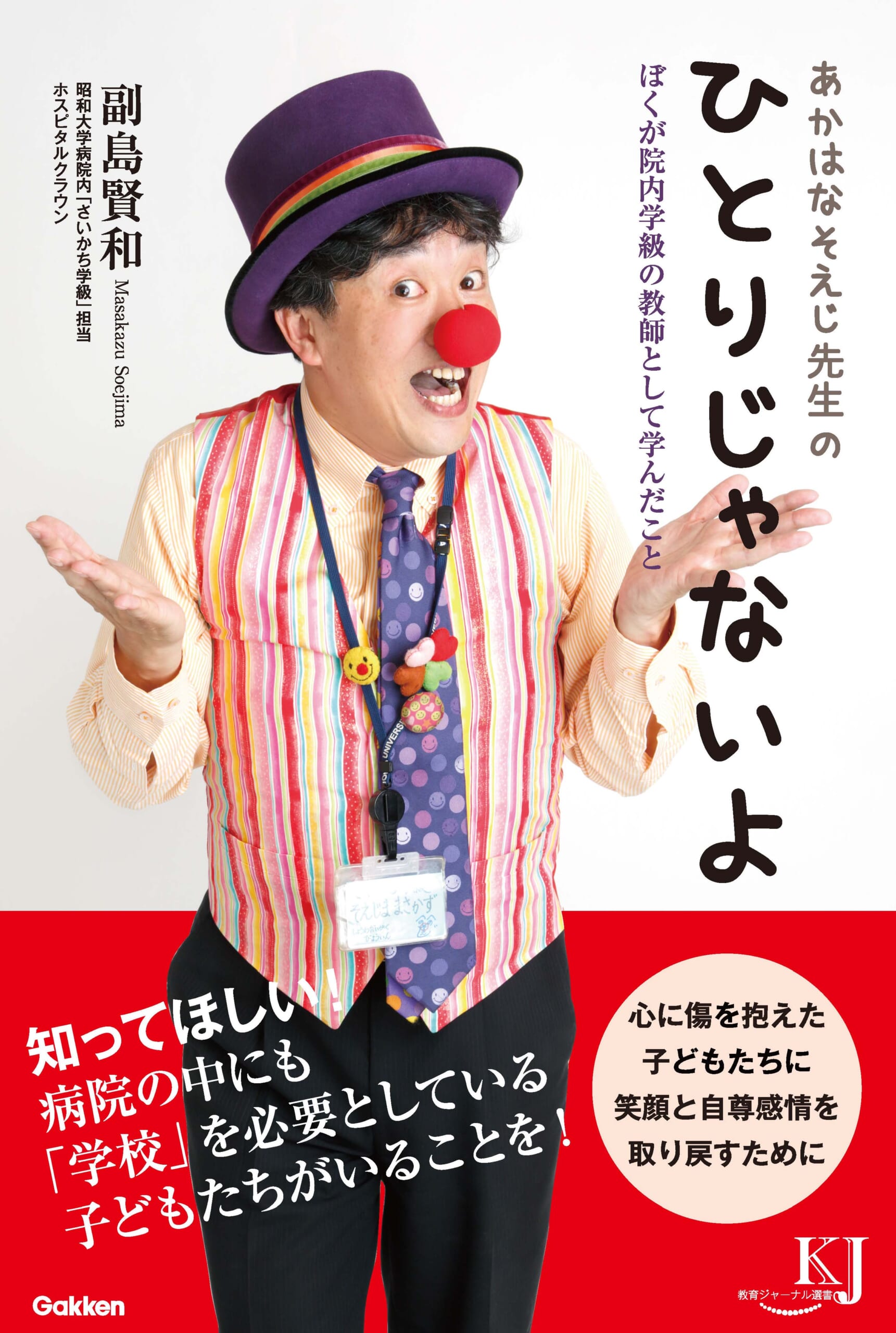

「あかはなそえじ先生のひとりじゃないよ」

四六判・全248ページ

1400円+税

学研教育みらい刊